电影《汉密尔顿》剧照

电影《汉密尔顿》于2020年7月3日在美国迪斯尼频道网上首映,比原定的首映期提前了一年多。该片将2015年以来风靡百老汇和各地舞台的音乐剧《汉密尔顿》搬上银幕,上映后得到观众热捧。它的蓝本是出版于2004年的《亚历山大·汉密尔顿传》。作者罗恩·切尔诺(RonChernow)是当代着名传记作家,其《乔治·华盛顿传》获得2011年普利策奖。

切尔诺的两部传记作品的成功,是过去三十年间美国建国时代主要历史人物传记井喷式涌现的缩影。建国时代历史人物传记的爆发,主要有两个契机:一个是随着1987年美国宪法二百周年纪念,人们对美国创立时代(包括独立和制宪)的兴趣达到前所未有的高潮,这是大背景;更具体的背景,是始于1960年代的对建国领袖的个人文集(公文、着述和各类私人通信)的集中编纂,经过二十多年努力,取得了蔚为可观的成果。

率先成功发表人物传记的不是专业史家,而是像切尔诺一样记者和作家出身的作者。从时事报道和文学写作练就的敏锐观察和生动笔触,使得他们能够摆脱专业史家习惯的思维和表达方式,写出平易近人的作品。同时,他们严格恪守学术规范,尊重但灵活运用史料,以信史的标准写作传记。所以,他们的作品不但取得可观的商业成功,而且得到专业史家的肯定和赞赏。专业史家也积极响应,写出自己的传记体叙事专着,与非史学专业作家形成呼应,交相辉映,成蔚为大观之势。

除切尔诺之外,非史学专业作家还有麦卡洛(David McCullough)和米切姆(Jon Meacham),前者是第二任总统约翰·亚当斯传记的作者,后者是第三任总统托马斯·杰斐逊传记的作者。专业史家中,既包括摩根(Edmund S. Morgan)、贝林(BernardBailyn)、伍德(Gordon Wood),这样德高望重的权威史家,也涌现出一批年轻一代学者,比如艾森伯格(Nancy Isenberg)等。

本文中提到的几本传记作品的中译本:《汉密尔顿传》,[美] 罗恩·彻诺着,张向玲、高翔、何皓瑜译,浙江大学出版社, 2018;《国家的选择:华盛顿与他的时代》,[美]罗恩·彻尔诺着,钱峰译,北京联合出版公司,2014;《革命品格:建国者何以与众不同》,[美]戈登·伍德着,周顺译,上海人民出版社,2018。(编者按:本文介绍的作品,多数没有中译本,有中译本的,译名也与本文略有差异)

“建国之父”这个概念,1916年由哈定总统正式使用,源于19世纪20年代。1826年7月4日,领导美国独立、建国并在共和国初期分别担任第二、三任总统的亚当斯和杰斐逊在《独立宣言》正式颁布的50周年纪念日同一天辞世,标志着建国一代领袖退出历史舞台,也给年轻共和国的诞生抹上一层“神意”的色彩。独立后出生的新一代政治领袖回望建国一代的成就,崇敬之情油然而生。文豪韦伯斯特(NoahWebster)在当时感叹:“吾辈不能在独立之战中建功立业,智高才卓的先贤业已赢得所有荣耀。吾等也不能在建国诸父中获得一席之地,父辈业已占据全部席位。”自此,建国一代领袖人物在美国人心目中获得了半人半神的神秘地位,用林肯总统的话来说,是“参天橡树林”,两百年来得到大众的普遍崇敬和爱戴。虽然在20世纪初年的进步运动和1960年代的民权运动之后,学术界开始重新审视建国领袖,但在大众文化层面,总体上仍然对建国一代高山仰止。

20世纪初期的进步史学,从多方论证建国领袖“非民主”的理念和行为,二战以后,转向“自下而上”挖掘种族、阶级、性别差异重要性的社会史学,强调建国领袖在奴隶制、印第安人政策、性别歧视等方面的“失败”和“缺陷”,逐渐把建国领袖拉下了神坛,还其凡人之身。

视角的转换,带来两大变化:第一,就“建国之父”的概念及其涵盖范围,出现多元观点。涵盖范围上,着名史家莫理森(RichardMorris)在20世纪中期提出该概念指六位建国领袖:华盛顿、富兰克林、杰斐逊、亚当斯、汉密尔顿、麦迪逊。也有史家提出七人、十人说法,但大同小异。同时,越来越多的史家质疑这种过于狭窄的界定,提出所有对独立革命和制定宪法从不同角度做出贡献的个人,不分职位、种族、性别、国籍,都应该予以囊括。所以,在不同史家笔下,外籍人士,如潘恩(《常识》作者,英国人)和拉法耶特(北美大陆军将领,法国人),女性人物,如阿比盖尔·亚当斯(AbigailAdams,亚当斯总统夫人)和沃伦(Mercy Otis Warren,革命时代女性作家),都曾跻身这一行列。

与之相适应,第二个变化,是史家刻意避免使用“建国之父”的说法,因为其带有排斥女性和维护父权的潜意识,转而采用中性的“建国者”(founders)概念。

从形式上看,大多数作品采取传统的单个人物或双人传记,也有为数不少的集体或群体式传记。单人传记中,切尔诺的《亚历山大·汉密尔顿》和艾森伯格的《堕落国父:艾伦·伯尔传》分别代表了非专业史家和专业史家的传记作品。

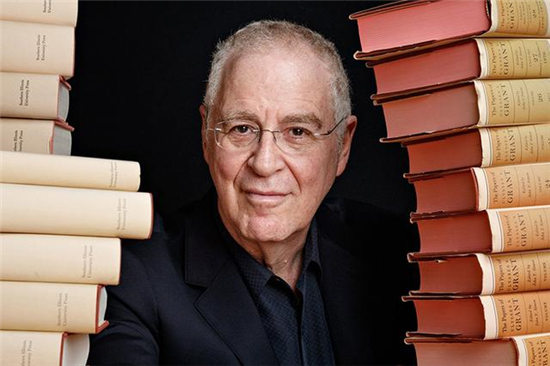

着名传记作家罗恩·切尔诺

作为美国经济和财政制度对创建者,汉密尔顿吸引了众多传记作家和专业史家。切尔诺的新传记充分利用近年来整理的私人通信等材料,从个人生平、家庭、经历、心理等方面勾画出汉密尔顿特点鲜明又矛盾复杂的性格。汉密尔顿的经历,是努力进取的典范。出生在英属西印度群岛的汉密尔顿,10岁时父亲出走,12岁丧母,成为身无分文的孤儿。但不到三年,作为学徒的汉密尔顿就得到商行老板的信任,开始独当一面。10年后,他加入了华盛顿领导的大陆军,以勇敢和智慧获得华盛顿赏识,担任总司令副官。20年后,他成为纽约最负盛名的律师,在美国宪法制定中发挥了重要作用,与麦迪逊、杰伊写出了西方政治经典《联邦党人文集》。30年后,他出任共和国第一任财政部长,一手制定了美国的财政和经济体制,影响至今。

汉密尔顿在迅速成功的同时,树立了一大批竞争对手,随时随地受到各种形式的质疑、攻击,甚至污蔑,不到50岁就在决斗中死于政敌伯尔之手。切尔诺观察到,汉密尔顿的性格无比矛盾,一方面才华横逸,意气风发,另一方面对人类本性悲观失望,常常陷入深深的忧郁,不可自拔;他“一直都在与锐意进取的天才相伴的无以名状的愁思苦苦缠斗”。这一切,似乎预示了汉密尔顿短暂人生的悲剧结局。

专业史家方面,女历史学家艾森伯格的伯尔传记《堕落国父》,直言不讳地为传主“翻案”。美国第三任副总统伯尔是“建国者”群体中的另类。1804年伯尔在决斗中杀死汉密尔顿,三年后又被杰斐逊政府以叛国罪起诉,虽然被判无罪,但此后成为建国领袖的反面典型,二百年来备受大众指责和鄙视。

女历史学家艾森伯格和她的伯尔传记《堕落国父》。

艾森伯格遍阅史料,认为专业史家从来没有真正从事实出发,而是盲目接受大众作品对伯尔的描述。在她的笔下,伯尔精力充沛,思想开明,在独立战争和建国之后的党派政治活动中贡献良多;个人品性上,很多方面超过他的两位政敌汉密尔顿和杰斐逊;但由于历史原因不幸成为被“误读、误解”最深的人物。虽然很多学者并不完全接受艾森伯格对伯尔的全新解读,但承认她的视角,丰富了人们对伯尔及其时代的理解。

大多数传记,尤其是专业史家的作品,试图通过人物带动主题,以人物经历和思想勾勒整个时代的特征。例如,伍德的《革命人物:建国者独特之处》通过塑造数名建国领袖(华盛顿、富兰克林、杰斐逊、亚当斯、汉密尔顿、麦迪逊、潘恩、伯尔)的集体画像,深入阐述了他在几年前的一本专着(《美国革命的激进主义》)中提出的论点:美国革命不但为北美殖民地争得独立,而且从社会层面冲垮了18世纪以个人庇护和家长权威为特色的等级制度,开启了以商业关系和民主体制为基础的资本主义制度。建国者们在旧式贵族观念和精英美德的指导下,为美国奠立了新型平民社会和民主政治秩序的基础的同时,注定了自身阶层及其理念的消亡。如伍德所言,“无意之间,他们自愿摧毁了孕育自身的伟大的源泉。”

与前着《美国革命的激进主义》不同的是,《革命人物》利用传记形式,揭示了这一社会变革过程的个人特征,特别是个人思想与品格特性如何界定了政治分野。比如,对人性的悲观认知,很大程度上决定了亚当斯和汉密尔顿代表的联邦派的现实主义的政治态度;而对人性拥有较为乐观的认知和对民众的更大程度的信任,使杰斐逊、潘恩等民主共和派对政府采取更为敌视的态度,时刻谨慎防备公权力对民众自由和幸福的侵犯。

有数部作品虽然从人物入手,但作品主线不是叙述人物生平,而是以人物为线索,穿插讲述历史故事。与《革命人物》相比,非专业史家肖托的(RussellShorto)《革命之歌:六位非凡人物经历的美国创立的故事》)仅仅从新的角度讲述人物故事,不多做评价,满足于提供崭新视角下的事实,让读者自己做出结论。本书通过叙述六位人物(印第安部族首领“玉米播种者”、美国总统华盛顿、英国平民妇女科格伦、自由黑人商人史密斯、制鞋匠出身的纽约地方革命组织者耶茨、英国殖民地大臣泽曼爵士)之间在不同层面的交往和互动,展示北美独立的多重维度。

无论构思进路有何不同,所有的传记体作品首先展示了作为人物的建国者,不是半人半神的圣人,而是饱食人间烟火的人,是高尚、自私、雄心、贪婪、明智、浅薄、开明、固执、率直、虚伪的矛盾体。他们的所有品行都在独立和建国风雷激荡的时代留下不可磨灭的烙印,追寻、讲述和解读这些烙印的结果,便产生了立体、曲回、多维的时代叙事。

满运龙(北京大学国际法学院教授)